納得C言語!

はじめに

1.各回の進め方

本コンテンツでは以下の方法で進めて行きたいと思います。

・ 例題を用いてプログラムの書き方や構文などの説明を行います。

・ 各回の終わりには、その回で学んだ知識を生かし問題を解きます。

・ 2〜3回ごとに複合的な演習問題を解くことによりこれまでの学習内容が身につきます。

2.C言語とは

C言語とは、私たちが使っているパソコンのOSやWebブラウザ、アプリケーション、ゲーム等

身近にある電化製品の仕組み洗濯機や電磁レンジなどの制御に用いられる言語です。

C言語の利点として、以下の点があげられます

・ プログラム実行速度が速い

・ 他の言語(C++,C#)などの習得が容易

・ 一般的に広く使われているので、豊富な知識と情報がありツール類が豊富(VC++2005など)

・ 書式に制限がないので自由度が高い

・ 様々な表現方法があり簡潔に表せられる

上記のような利点があるのでC言語は初心者でも覚えやすく拡張性の高い言語といえるでしょう

3.「VC++2005」の使い方

C言語の演習ではVC++2005を使用していきます。

VC++の説明とインストール方法は「Visual C++ 2005 Express Editionを使ってみよう!」を参照してください。

新規プロジェクトの立ち上げかた

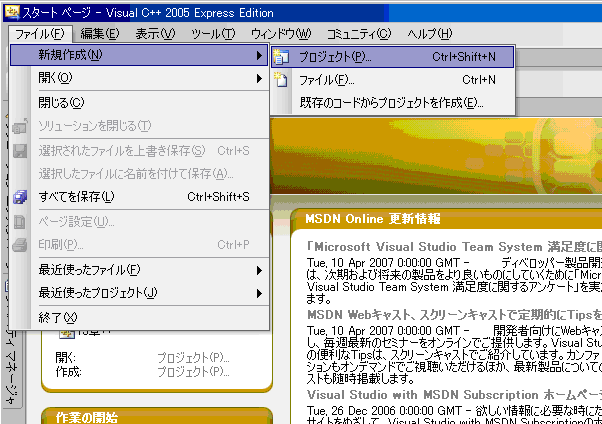

まずVC++2005を起動します。起動完了を確認したら[ファイル]>[新規作成]>[新規プロジェクト]を選択してください。

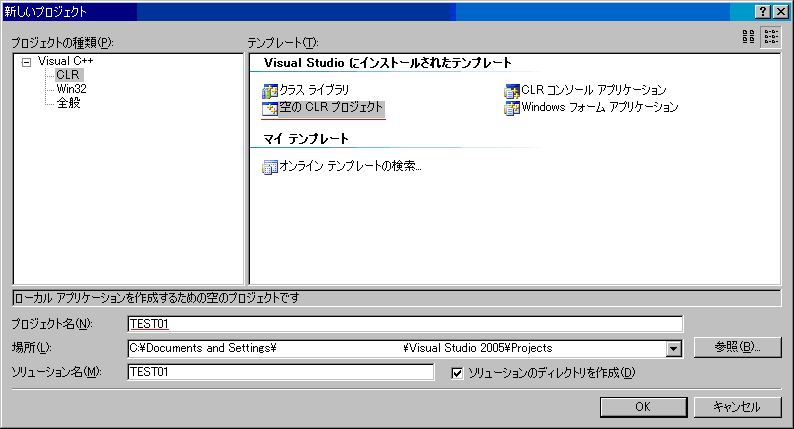

プロジェクト選択画面

このような画面になったら「空のCLRプロジェクト」を選択し「プロジェクト名」の欄に名前を入れます。

今回はテストということで「TEST01」と入力してOKボタンを押しましょう。

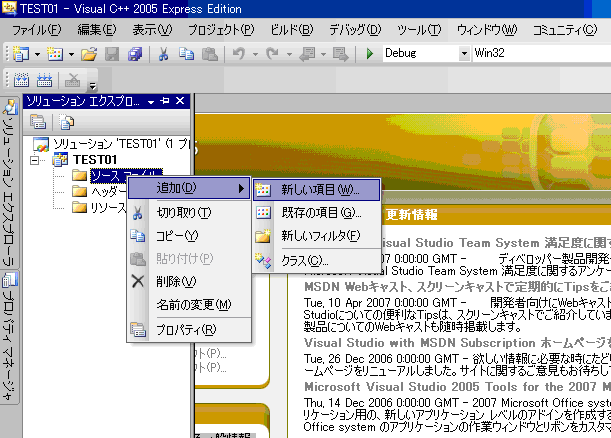

ソースファイルの追加

次にソリューションエクスプローラーからソースファイルを右クリックし[追加]>[新しい項目]を押してください。

↓

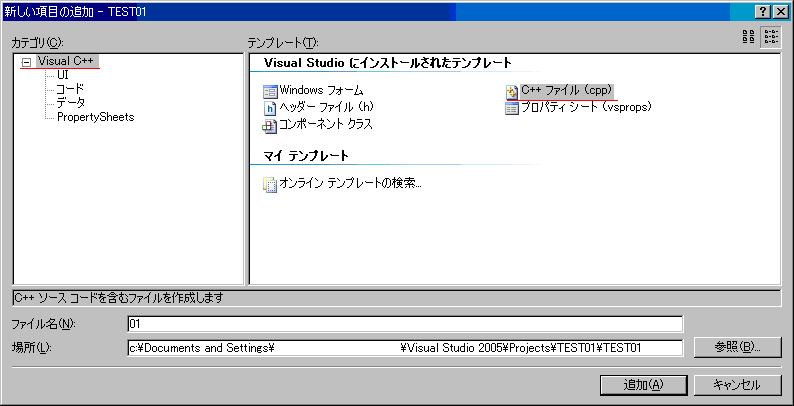

このような画面が出てきたかと思います。

では、テンプレート欄より「C++ファイル(CPP)」を選択しファイル名を入力してください。

ファイル名を入力し終わったら追加ボタンを押します。

このとき、ファイル名が「〜.cpp」になると思いますが、問題はありません。

準備完了

これで新規プロジェクトの立ち上げ終了!お疲れ様!以上でC言語の学習は終了!

坂「えっ!?」

西「嘘」

4.実際に動かしてみる

さぁいよいよC言語プログラムを動かすときがきましたね!

ここではまだプログラムの中身には触れませんが実際に動かしてみることで

「C言語はこういうものなんだ」程度に思ってもらえればいいです。

間違って打ち込んでもパソコンは壊れませんので恐れず下のプログラムを打ち込んでみましょう。

Hello C World!

#include <stdio.h>

int main()

{

printf("Hello C World!");

return 0;

}

下準備

ここまで打ち込んだらこのプログラムを動かすための下準備に入ります。

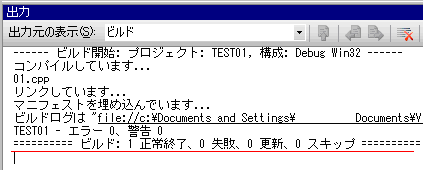

メニューバーから[ビルド]>[TEST01のビルド(U)]を押してみてください。

こんな感じに画面下に文字が出てきましたね! 1正常 と出ていればOKです。

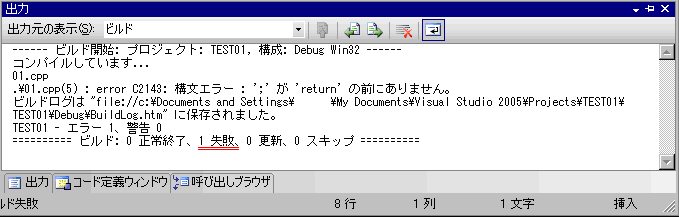

A「えっ!? 僕の画面 1失敗ってなってるけど・・・」

B「それはエラーだね。」

A「えっ?エラー?」

B「ちょっと見せて・・・・・・んーなるほど!ここ見てくれる?」

B「この部分でどんなエラーか教えてくれるんだよ。この場合5行目付近で間違えてるってことなんだ」

A「なるほど・・・・で、どんな間違い?」

B「';'がないって書いてあるね!さっき打ち込んだプログラムを確認してみて」

A「あ、本当だ!!printf()の後に";"がないや」

B「もーおっちょこちょいなんだから」

実行

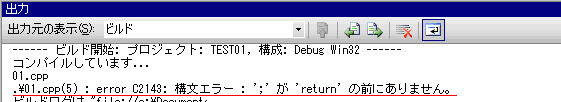

エラー文について少し理解できましたか?

プログラムを実行する前には必ずビルドをし・・・・・・・・・はっ!

少し前置きが長くなってしまいましたね。

エラーも修正したことですしプログラムを実際に実行してみましょう。

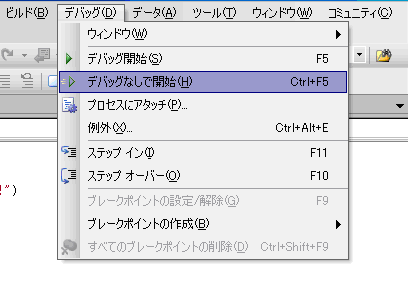

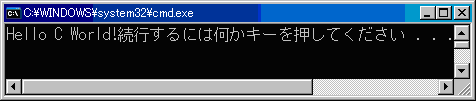

ビルドが正常に終了している状態で[デバッグ]>[デバッグなしで開始]を押してください。

これと同じ画面が出てきましたか?

あとがき

これからしばらくは、今回書いたように、「画面に表示」しながら進めていきます。

次は、「データ型」について解説していきます!