攻略! Windows Vista

さて...

今回から本格的にWindowsVistaマシンを使って様々な実験を行っていきます。

まず始めに、PCを動かすために必要なメモリについて実験します。

[1]実験機スペック

今回、使用したPCのスペックは以下の通りです。

| 製品仕様 | |

|---|---|

| 製品名 | VAIO type L VGC-LA73DB |

| OS | Windows Vista Home Premium Service Pack 1 [6.0 Build 6001] |

| プロセッサ | Intel(R) Core(TM)2 CPU T5500 |

| 動作周波数 | 1.66GHz |

| キャッシュメモリ | 1次キャッシュ 64KB / 2次キャッシュ 2MB |

| システムバス | 667MHz |

| チップセット | インテル 945GM Expressチップセット |

| メモリ | 2GB DDR2 SDRAM、DDR2 667対応(667MHz動作) デュアルチャンネル転送対応 ビデオメモリー共有 |

| メモリーバス | 667MHz |

| 拡張メモリースロット | SO-DIMMスロット×2(0) |

| 発売日 | 2007年5月19日 |

とりあえず...このマシンには様々な実験に耐えてもらいます(笑)

故障しなければいいのですが...

[2]実験を始める前に...

第1回目でもこれらについて簡単に説明しましたが、再度ReadyBoostとSuperFetchとは何かについて説明していきます。

ReadyBoost

Vistaを導入しようと考えていて、かつ古いPCをそのまま使い続けたいという場合にとても便利です。

古いPCでは色々と制約があり、現在販売しているメモリが使えなかったり、増設できるメモリの最大が1GBだったり、メモリ増設自体が不可能だったり...etcと様々なボトルネックが生じます。

ReadyBoostを使うことによって、簡単にメモリを増設することができ、上記のようなボトルネックを減らすことが可能です。

以下のようなPCに使うとReadyBoostの効力が発揮されるでしょう。

- 512MB〜1GBまでしかメモリが増設できない

- 増設するスロットがない、メモリが増設できない等の物理的障害が生じる

- ハードディスクの転送速度が遅い

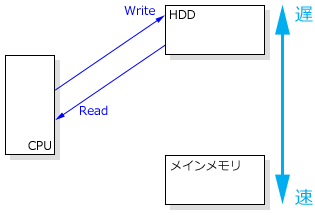

通常、プログラムは処理を行うときにメモリを使用します。

しかし、十分なメモリ容量がない場合は一時的にハードディスク上の仮想メモリに書き込まれます。

ちなみに仮想メモリ上に書き込まれるファイルのことをページングファイルといいます。

ハードディスクはメモリに比べると読み書きの速度がはるかに遅いので、処理時間がかかってしまいます。

そこで出てくるのがハードディスクより速く読み書きが出来る外部メモリの出番です。

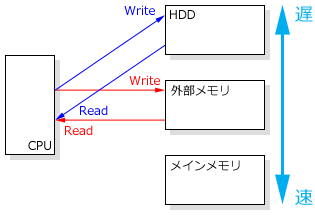

ReadyBoostは本体ハードディスク上に書き込まれるページングファイルを外部メモリにも同時に書き込むことで、処理速度を上げることが出来ます。

とは言え、全ての外部メモリに対してReadyBoostが使えると言ったら大きな間違いです。

以下の条件を満たした外部メモリでないと、ReadyBoostを使用することは出来ません。

| ランダム読み込み速度 | 2.5MB/s (4KB) |

|---|---|

| ランダム書き込み速度 | 1.75MB/s (512KB) |

| インターフェース | USB2.0 |

| 必要最低空き容量 | 230MB以上 |

現在発売されている外部メモリにはパッケージにReadyBoost対応などと書かれています。

よって、特に迷うことなくReadyBoost対応メモリを購入することが出来ますね。

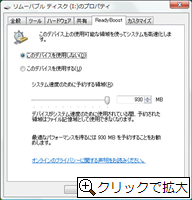

ちなみに、プロパティを開きReadyBoostのタブを選択した時に左側の画面が出てきたら、ReadyBoostが利用できます。

右側の画面が出てきたら、残念ながらReadyBoostを利用することが出来ません。

SuperFetch

ユーザがよく使うアプリケーションを使用パターンに基づき、頻繁に利用するアプリケーションをメインメモリに事前にロードする機能です。

ページングファイルと共にHDD内に記録されていてReadyBoostと併用することによって、さらにPCのパフォーマンスを向上することが出来ます。

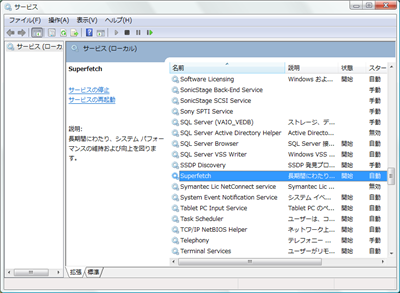

[コントロール]−[管理ツール]−[サービス]を選択することで、上の画面が出てきます。

SuperFetchを選択し、サービスの停止を選択すると、SuperFetchを停止させることが出来ます。

再びSuperFetchを動かす場合は、サービスの再起動を選択します。

[3]実験開始!

内容

- Internet Explorer7(ウェブブラウザ)

- Microsoft Word 2007(文章編集)

- iTunes(音楽プレーヤー)

- Photoshop Elements(画像編集)

さらに起動してからある程度時間が経過してから再度、ソフトを単独で起動させ、起動するまでの時間を測定します。

これらをメインメモリ1GBでReadyBoostありなしとメインメモリ2GB(ReadyBoostなし)で実験を行いました。

なお、ReadyBoostで使用したメモリの容量は初期設定の4GB、ソフトの起動回数は3回、仮想メモリは使用しない(0MB)とします。

※補足

メインメモリ2GBでも実験を行ったのは、普段使っている時と比較するため。

起動してからある程度時間が経過してからの実験は、SuperFetchの効力を確かめるため。

OS起動直後と一定時間が経った後(空きメモリが0に近づいた時)との差が、SuperFetchの効果が見えるそうです。

[実験外部メモリ]

上海問屋オリジナル SDHCカード 16GB(Class6) DNF-SDH16C6

ネットブックで外付HDDとして使っているものを拝借。

この外部メモリの転送速度は以下の通りです。

転送速度は、Crystal Dew WorldのCrystalDiskMarkというベンチマークソフトで測定しました。

| Read | Write | |

|---|---|---|

| シーケンシャル | 7.623MB/s | 6.255MB/s |

| ランダム(512KB) | 7.602MB/s | 2.421MB/s |

| ランダム(4KB) | 4.275MB/s | 0.031MB/s |

太字にしてあるところは、ReadyBoostを使う際に必要な条件に該当する箇所になりますが、条件はちゃんと満たしています。

結果

掲載している結果は、指定回数起動した結果になります。

短縮時間はReadyBoostありからReadyBoostなしの時間の差になります。

| ReadyBoostなし | ReadyBoostあり | 短縮時間 | |

|---|---|---|---|

| Interner Explorer 7 | 25.00 | 8.29 | -16.71 |

| Microsoft Word 2007 | 32.55 | 26.41 | -5.84 |

| iTunes | 53.48 | 56.39 | +2.91 |

| Photoshop Elements | 63.94 | 43.51 | -20.43 |

| ReadyBoostなし | ReadyBoostあり | 短縮時間 | |

|---|---|---|---|

| Interner Explorer 7 | 4.86 | 2.04 | -2.82 |

| Microsoft Word 2007 | 5.64 | 4.15 | -1.49 |

| iTunes | 13.62 | 7.63 | -5.99 |

| Photoshop Elements | 11.27 | 8.40 | -2.87 |

| ReadyBoostなし | ReadyBoostあり | |

|---|---|---|

| Interner Explorer 7 | 9.44 | --.-- |

| Microsoft Word 2007 | 13.40 | --.-- |

| iTunes | 42.60 | --.-- |

| Photoshop Elements | 37.19 | --.-- |

| ReadyBoostなし | ReadyBoostあり | |

|---|---|---|

| Interner Explorer 7 | 1.29 | --.-- |

| Microsoft Word 2007 | 2.01 | --.-- |

| iTunes | 9.80 | --.-- |

| Photoshop Elements | 6.50 | --.-- |

考察

ReadyBoostありなしで比べてみると、起動直後ではIE7が約7割弱起動が速くなっていることが分かりました。

WordもPhotoShopも約2割とそこそこの結果が出ました。

iTunesはReadyBoostありの方がわずかですが、起動が遅くなってしまいました。

「ReadyBoostを使っているのに起動時間がなぜ遅くなってしまったのか?」という理由をWebで調べたところ、OS起動直後のいくつかのプロセスやSuperFetchの構築に加え、ReadyBoostによるHDD読み込みとフラッシュメモリ書き込みのI/O負荷が加わった事が影響している・・・とのことらしいです。

通常時に関しては、全てのソフトで時間を短縮することが出来ました。

一方、2GBの場合は圧倒的に起動速度が速いのが目に見えて分かります。

こうして見ますと、ReadyBoostでもある程度の効力が出ましたが、やはりメインメモリを増設した方には敵わないということが分かりました。

第5回予告

実験ネタを模索中なので、どのような実験をやるかはまだ決まっておりません。

ネタ募集中でございます^^;

...と言うことで次回もお楽しみに!